親が亡くなったら〜初期対応から2週間でやるべきこと〜

- 親が亡くなったら、まず死亡届(7日以内)と火葬許可申請が必要

- 1週間以内に年金・健康保険の資格喪失手続きを行う

- 2週間以内に公共料金や各種サービスの解約・名義変更を進める

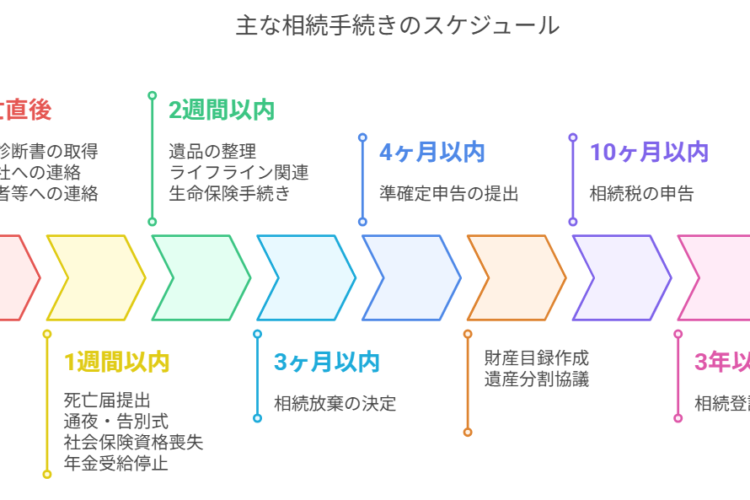

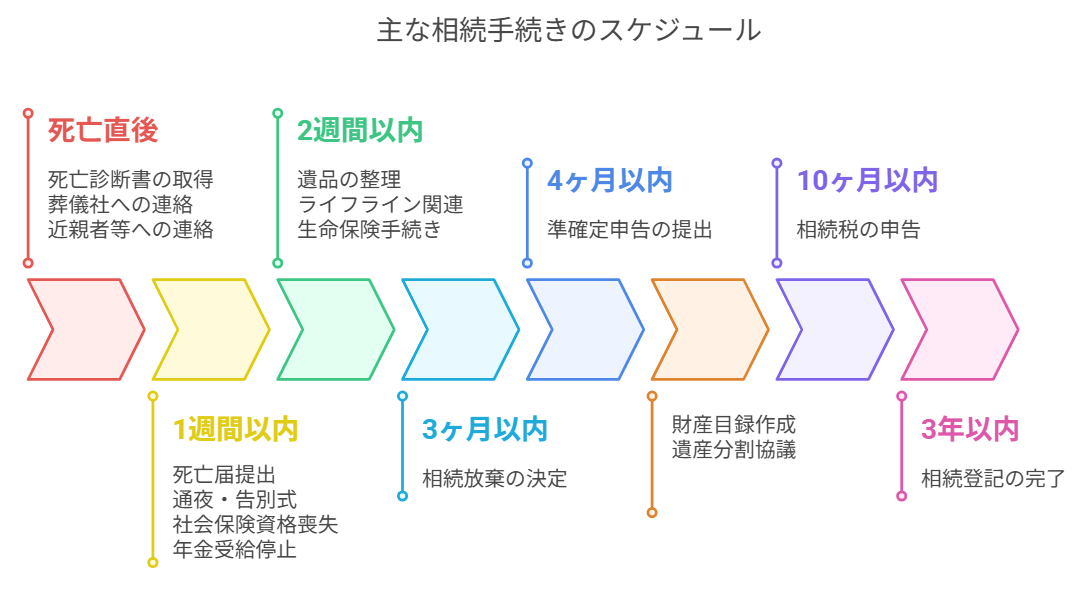

- 相続関連手続きには法定期限があるため、スケジュール管理が不可欠

親との死別は、精神的な悲しみだけでなく、様々な手続きに追われる忙しい時期でもあります。

特に亡くなってから最初の2週間は、やるべきことが山積みです。

この記事では、親が亡くなった直後から2週間程度の間に行うべき手続きを中心に、その後の相続手続きの概要までを解説します。

突然のことで混乱している方も、この記事を参考に一つずつ手続きを進めていただければと思います。

親が亡くなった直後にやるべきこと

死亡の確認と死亡診断書の取得

親が亡くなったと連絡を受けたら、まず医師による死亡診断書(死体検案書)を取得する必要があります。

自宅で亡くなった場合は、かかりつけ医や救急医を呼び、死亡の確認と死亡診断書の作成を依頼します。

病院で亡くなった場合は、病院から死亡診断書が発行されます。

この死亡診断書は、死亡届の提出や火葬許可申請に必要となる重要書類です。

葬儀社への連絡

死亡診断書を取得したら、葬儀社へ連絡します。

葬儀社では、ご遺体の搬送から葬儀・告別式の手配、火葬場の予約まで一括して対応してくれます。

葬儀社選びに迷う場合は、生前に故人が希望を伝えていないか確認するか、親族で相談して決めましょう。

緊急時に備えて、事前に地域の葬儀社の連絡先をリストアップしておくと安心です。

死亡届の提出(7日以内)

死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内に提出しなければなりません。

死亡届は市区町村役場の窓口で入手でき、死亡診断書と一緒に提出します。

死亡届の提出と同時に火葬許可申請も行います。

この火葬許可証がないと火葬を行うことができないため、忘れずに取得しましょう。

近親者・関係者への連絡

親族や故人の友人、職場関係者など、連絡すべき人々にお知らせします。

葬儀の日程が決まっていれば、その情報も併せて伝えましょう。

連絡する際は、以下の情報を整理しておくと良いでしょう。

| 伝えるべき情報 | 連絡先例 |

| 亡くなった日時と状況 | 親族、親しい友人 |

| 葬儀・告別式の日時と場所 | 親族、友人、職場関係者 |

| 通夜の有無と日時・場所 | 親族、近しい友人 |

| 香典や供花についての要望 | 全ての関係者 |

亡くなってから1週間以内にやるべきこと

年金受給停止の手続き

故人が年金を受給していた場合、速やかに年金の受給停止手続きを行う必要があります。

死亡後も年金が振り込まれた場合は返還義務が生じるため、できるだけ早く手続きをしましょう。

手続きは市区町村の国民年金課または年金事務所で行います。

必要書類は下記の通りです。

また、遺族年金の受給資格がある場合は、同時に請求手続きを行うことができます。

健康保険の資格喪失手続き

故人の健康保険証は返還し、資格喪失手続きを行います。

手続き先は故人が加入していた健康保険の種類によって異なります。

| 健康保険の種類 | 手続き先 |

| 国民健康保険 | 市区町村の国保窓口 |

| 後期高齢者医療制度 | 市区町村の後期高齢者医療担当窓口 |

| 健康保険組合・協会けんぽ | 勤務先または健康保険組合 |

| 共済組合 | 所属していた共済組合 |

介護保険資格喪失手続き

故人が介護保険サービスを利用していた場合は、市区町村の介護保険窓口で資格喪失手続きを行います。

介護保険証を返還し、利用していたサービス事業者にも連絡しておきましょう。

葬儀・告別式の執り行い

葬儀社の指示に従いながら、故人にふさわしい葬儀・告別式を執り行います。

葬儀の形式(家族葬・一般葬・宗教・宗派)や規模は、生前の故人の希望や遺族の意向に沿って決定します。

葬儀費用は地域や規模によって異なりますが、一般的には100万円前後かかることが多いです。

- 受付係:弔問客の対応、香典受け取り

- 案内係:席への案内、駐車場の誘導

- 記録係:弔問客のリスト作成、後日の礼状送付準備

- 接待係:飲食の用意・提供

亡くなってから2週間以内にやるべきこと

遺品の整理と重要書類の確認

故人の遺品を整理し、相続手続きに必要な重要書類を確認・収集します。

特に以下の書類は重要ですので、見つけ次第安全に保管しておきましょう。

| 分類 | 重要書類の例 |

| 不動産関係 | 不動産登記識別情報、権利証、固定資産税納税通知書 |

| 金融資産関係 | 預貯金通帳、証券、投資信託、生命保険証券 |

| 負債関係 | 住宅ローン契約書、カードローン契約書、借用書 |

| 税金関係 | 確定申告書の控え、源泉徴収票 |

| その他 | 実印・銀行印、遺言書 |

遺言書が見つかった場合は、勝手に開封せず、家庭裁判所での検認手続きが必要です。

ライフラインの解約・名義変更

故人名義のライフラインや各種契約の解約・名義変更手続きを行います。

- 電気・ガス・水道:各供給会社に連絡

- 固定電話・携帯電話:各通信会社に連絡

- インターネット回線:プロバイダに連絡

- NHK受信料:NHKカスタマーセンターに連絡

- 新聞:各新聞販売店に連絡

続けて使用する場合は名義変更、不要な場合は解約の手続きを行います。

手続きの際には契約者(故人)の氏名・住所・契約番号等の情報が必要です。

各種サービスの解約・名義変更

故人が利用していた各種サービスやメンバーシップの解約・名義変更も忘れずに行いましょう。

| クレジットカード | 各カード会社に連絡し解約 |

| 電子マネー・QRコード決済 | 各サービス会社に連絡 |

| 定期購読・サブスクリプション | 各サービス提供会社に連絡 |

| 会員制サービス | スポーツクラブ、趣味の会など |

| デジタルアカウント | SNS、メール、クラウドストレージなど |

特にクレジットカードは自動引き落とし設定がされていることが多いため、早めに解約手続きを行いましょう。

保険金の請求手続き

故人が生命保険や医療保険に加入していた場合、保険金の請求手続きを行います。

- 保険金請求書(保険会社所定のもの)

- 保険証券

- 死亡診断書(保険会社所定のもの)

- 受取人の戸籍謄本

- 受取人の印鑑証明書

- 受取人の身分証明書のコピー

- 受取人の振込口座情報

保険会社によって必要書類が異なるため、事前に確認しておくと良いでしょう。

その後の相続手続きの概要

相続放棄(3ヶ月以内)

故人に借金など多額の債務がある場合、相続放棄を検討する必要があります。

相続放棄は相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きを行います。

相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないことになります。安易に判断せず、専門家に相談することをお勧めします。

相続放棄についての詳しい解説は、【相続放棄の基礎知識】相続放棄を兄弟姉妹でまとめて行う方法とは?をご参照ください。

準確定申告(4ヶ月以内)

故人が確定申告をする必要があった場合、相続人が準確定申告を行う必要があります。

準確定申告の期限は、相続の開始を知った日(通常は死亡日)から4ヶ月以内です。

準確定申告の詳しい解説は、【準確定申告】申告期限は4カ月!提出していなかった場合のペナルティも解説!をご参照ください。

遺産分割協議

相続人が複数いる場合、遺産分割協議を行って遺産の分け方を決めます。

遺言書がある場合は、原則としてその内容に従いますが、遺言書がない場合は相続人全員で話し合いを行います。

協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成し、各相続人が実印を押印して印鑑証明書を添付します。

遺産分割協議書の書き方についての詳しい解説は、遺産分割協議書の書き方 注意点も含めてわかりやすく徹底解説!をご参照ください。

相続税の申告(10ヶ月以内)

相続財産の合計額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える場合、相続開始から10ヶ月以内に相続税の申告と納付が必要です。

相続税の計算は複雑なため、税理士に依頼することをお勧めします。

相続登記(原則3年以内)

故人名義の不動産がある場合、相続登記を行う必要があります。

2024年4月からは相続登記が義務化され、正当な理由なく3年以内に登記申請をしないと過料の対象となります。

登記手続きは司法書士に依頼するのが一般的です。

よくある質問

Q. 死亡届はどこで手に入れますか?

死亡届は市区町村役場の窓口で入手できます。多くの場合、死亡診断書と一体となった用紙になっています。また、葬儀社が代行して取得・提出してくれるケースも多いです。

Q. 親の銀行口座からお金を引き出すことはできますか?

凍結されていなければ引き出すことはできます。ただし、他の相続人の同意なく多額の出金をすると後の遺産分割で揉めることになるので避けるべきでしょう。なお、葬儀費用などに充てるための仮払い制度を設けている銀行もありますので、取引銀行に相談してみましょう。

Q. 親の借金はどうなりますか?

相続を放棄しない限り、親の借金も含めて財産を相続することになります。借金が資産を上回る場合は、相続放棄を検討すべきでしょう。なお、相続放棄は相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。

Q. 葬儀費用はどこから出せばよいですか?

一般的には、①故人の預金(凍結されていなければ)や現金、②香典、③生命保険の死亡保険金(受取人が指定されている場合)などから支払います。これらで不足する場合は、相続人が立て替えて後で相続財産から精算するか、故人の預金口座が凍結されている場合には仮払い制度を利用する方法があります。

Q. 遺言書が見つかりましたが、どうすればよいですか?

自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認手続きが必要です。勝手に開封すると罰則の対象となることがあるので注意してください。公正証書遺言の場合は検認不要ですが、原本は公証役場に保管されています。なお、法務局で保管されている自筆証書遺言も検認は不要です。

Q. 相続手続きはすべて自分でやらなければならないですか?

相続手続きは専門家に依頼することもできます。特に、相続財産が多い場合や相続人間で争いがある場合は、弁護士・税理士・司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。費用はかかりますが、正確な手続きができ、精神的な負担も軽減できます。

まとめ

親との死別は精神的に大きな負担となりますが、様々な手続きを適切なタイミングで行うことが重要です。

特に死亡直後から2週間程度は、葬儀関連の手続きや行政手続き、各種契約の解約・名義変更など、やるべきことが山積みです。

この記事で紹介した内容を参考に、一つずつ確実に手続きを進めていきましょう。

期限のある手続きについては、下記のようにスケジュール管理をしておくと安心です。

| 期限 | 手続き内容 |

| 7日以内 | 死亡届の提出 |

| 3ヶ月以内 | 相続放棄の申述 |

| 4ヶ月以内 | 準確定申告 |

| 10ヶ月以内 | 相続税の申告・納付 |

| 原則3年以内 | 相続登記 |

相続手続きは複雑で専門的な知識が必要な場合も多いため、不安な点は弁護士・税理士・司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。

特に相続税の申告や相続登記などは、専門家のサポートを受けることで正確かつスムーズに手続きを進めることができます。

大切な親との最後の時間を少しでも穏やかに過ごせるよう、この記事が皆様のお役に立てれば幸いです。

相続税の申告手続き、トゥモローズにお任せください

相続税の手続きは慣れない作業が多く、日々の仕事や家事をこなしながら進めるのはとても大変な手続きです。

また、適切な申告をしないと、後の税務調査で本来払わなくても良い税金を支払うことにもなります。

税理士法人トゥモローズでは、豊富な申告実績を持った相続専門の税理士が、お客様のご都合に合わせた適切な申告手続きを行います。

初回面談は無料ですので、ぜひ一度お問い合わせください。

タップで発信

0120-916-968

平日 9:00~21:00 土日 9:00~17:00